Introdução às Moedas de 960 Réis

- Bentes

- Jul 9, 2025

- 43 min read

Updated: Jul 10, 2025

Neste artigo iremos falar um pouco sobre uma das moedas mais fascinates da numismática brasileira; e por que não dizer, mundial!? (para aprofundar-se, clique aqui)

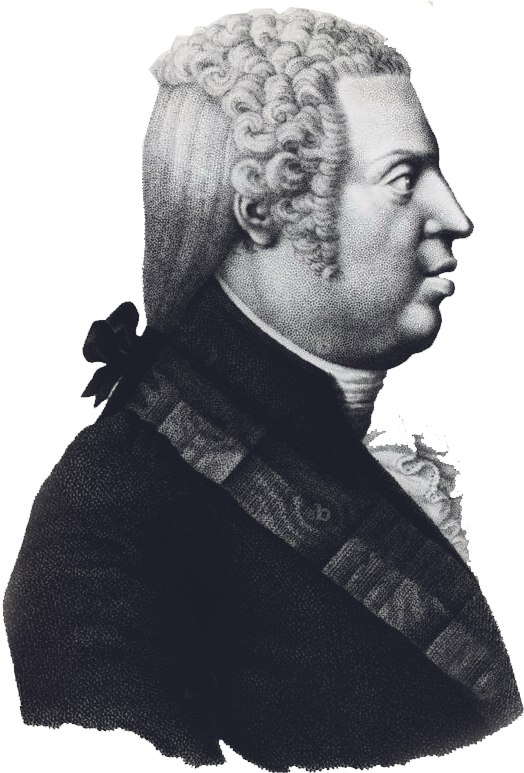

O fascínio que esta moeda exerce não reside apenas em sua história; outras moedas brasileiras deixaram sua marca registrada na historiografia numismática. A sedução exercida por esta peça, em grande parte se deve ao metal, a prata e ao seu tamanho. É grande como o antigo dólar de prata, pesa quase 40 gramas, tem um belo design, com seu valor e ornamentos bem à vista. Enfim, para quem já teve um exemplar em mãos, sem slabs, sem proteção, fica fascinado pelo seu conjunto. O "pai", por assim dizer, dessa bela moeda é o Príncipe Regente D. João, que viria a se tornar o rei Dom João VI, em terras brasileiras.

D. João nasceu em Lisboa, em 13 de Maio de 1767, tendo sido batizado como João Maria José Francisco Xavier de Paula Luís Antônio Domingos Rafael de Bragança. Segundo filho de D. Maria I e de D. Pedro III (tio desta), tornou-se herdeiro da coroa como Príncipe do Brasil e 21º Duque de Bragança após a morte do irmão mais velho José (Duque de Bragança em 11 de Setembro de 1788), vitimado pela varíola. Viu-se obrigado a assumir o governo ainda muito jovem, à idade de 25 anos (10 de Fevereiro de 1792) devido à doença da rainha mãe. Foi sucessivamente Duque de Bragança, Príncipe do Brasil, Príncipe Regente de Portugal, Príncipe Real do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, Rei do Reino Unido de Portugal Brasil e Algarves, Rei de Portugal e Imperador Titular do Brasil. A partir de 15 de Julho de 1799, assumiu o governo na qualidade de Príncipe Regente, até a morte de sua mãe.

Em 16 de Dezembro de 1815 foi proclamado Príncipe Regente do Reino Unido de Portugal, Brasil e dos Algarves.

A guerra do Rossilhão (1793), a guerra das Laranjas (1801) contra a Espanha e o desastroso tratado de paz de Badajoz, marcaram os primeiros tempos da sua regência.

Em 1793, aliou-se à Espanha no combate à Revolução Francesa, que ameaçava todas as monarquias européias. Em 1801, Napoleão, que reiniciara a luta contra a Inglaterra, e procurava aliados, convenceu a Espanha a atacar Portugal e D. João, não tendo condições de enfrentá-la, pediu a paz, prometendo fechar seus portos à Inglaterra. Contudo, a economia portuguesa estava profundamente ligada à coroa britânica e também corria o risco de ver seus portos bloqueados pela poderosa armada inglesa. Ao mesmo tempo, Carlota Joaquina, fiel às suas origens espanholas, conspirava na corte portuguesa, planejando tomar a regência do marido D. João que tentava ganhar tempo. Porém, em 1806, Napoleão I fez um ultimato: ou fechava os portos à Inglaterra ou a França invadiria Portugal.

Em 1807, Napoleão assinou com a Espanha um tratado que suprimia o Reino de Portugal do mapa político da Europa, dividindo o território português em três estados que seriam “dados” ao Rei da Etrúria, ao Príncipe da Paz, ficando a França com o terceiro. Nesse mesmo ano, um exército comandado por Junot invadiu Portugal.

D. João decidiu então a saída da família real para o Brasil, escapando à invasão napoleônica e ao perigo que representava para a manutenção da autonomia portuguesa. O desejo de manter o Brasil em poder de Portugal, o fez ainda mais dependente em relação à Inglaterra, com a imposição da abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional e o tratado luso-britânico de 1810, desastroso para a economia portuguesa.

Embarcaram para o Brasil a rainha D. Maria I, D. João e sua esposa D. Carlota Joaquina, seus filhos D. Pedro e D. Miguel, suas filhas, as infantas Maria Teresa de Bragança, Maria Isabel de Bragança, Maria da Assunção de Bragança, Isabel Maria de Bragança, Maria Francisca de Assis e Ana de Jesus Maria de Bragança e ainda as infantas D. Maria Ana Francisca e a viúva D. Maria Francisca Benedita, irmãs da Rainha, e o infante Pedro Carlos da Espanha, além de parte da corte, fidalgos e nobres.

Em 22 de Janeiro de 1808, D. João chegou com sua corte e vassalos, num contingente de aproximadamente 750 pessoas, a Salvador. Diante das disputas entre a Inglaterra e a França, pensando poder estabelecer a paz, D. João chegou a oferecer seu filho D. Pedro, de apenas nove anos de idade, em casamento com a sobrinha do monarca francês, não obtendo sucesso.

Na Bahia, em 28 de Janeiro de 1808, decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas (entre as quais, evidentemente, a Inglaterra). Aconselhado por José da Silva Lisboa, que mais tarde torna-se-ia o Visconde de Cairu, decretou a abertura dos portos brasileiros, pondo fim ao Pacto Colonial. Foi o ato mais célebre do seu governo na América portuguesa.

A Inglaterra foi a maior beneficiada, pois em 1810 foi assinado o tratado de comércio e navegação que fixava em 15% a taxa alfandegária sobre produtos ingleses vendidos para o Brasil. Um grande privilégio, já que os demais países pagavam uma taxa de 24% e Portugal 16%. Somente em 1816 igualaram-se as taxas inglesa e portuguesa.

Em Março de 1808, D. João transferiu-se para o Rio de Janeiro, transformando a cidade em sede da Monarquia. Ali formou o seu Ministério, aboliu a proibição da criação de indústrias, atacou e ocupou a Guiana Francesa, fundou escolas, bibliotecas, etc. Enquanto isso, na Europa, Napoleão destituia o rei de Espanha e em seu lugar colocava José Bonaparte, seu irmão.

UM POUCO DE HISTÓRIA

A mudança da família real, e de parte da Corte portuguesa para o Brasil, foi conseqüência da situação européia no início do século XIX. Naquela época a Europa estava inteiramente dominada pelo imperador dos franceses, Napoleão Bonaparte, que através de sua política expansionista submetera a maior parte dos países europeus à dominação francesa. O principal inimigo de Napoleão era a Inglaterra, cuja poderosa armada o imperador não pudera vencer. Em 1806, Napoleão decretou o Bloqueio Continental, obrigando todas as nações da Europa a fecharem seus portos ao comércio inglês. Com essa medida, o imperador dos franceses pretendia enfraquecer a Inglaterra, privando-a de seus mercados consumidores e de suas fontes de abastecimento. Nessa época, Portugal era governado pelo Príncipe Regente Dom João, pois sua mãe, a Rainha Dona Maria I, sofrendo das faculdades mentais, não tinha condições de governar. Pressionado por Napoleão, que exigia o fechamento dos portos portugueses ao comércio inglês, e ao mesmo tempo pretendendo manter as relações com a Inglaterra, Dom João tentou adiar ao máximo uma decisão definitiva sobre o assunto.

Se aderisse ao Bloqueio Continental, Portugal ficaria em condições extremamente difíceis, porque a economia portuguesa dependia basicamente da Inglaterra. Os ingleses eram os maiores fornecedores dos produtos manufaturados consumidos em Portugal e também os maiores compradores das mercadorias portuguesas e brasileiras. A Inglaterra, por sua vez, também não queria perder seu velho aliado, principalmente porque o Brasil representava um excelente mercado consumidor de seus produtos. Para resolver a situação de acordo com os interesses de seu país, o embaixador inglês em Lisboa, Lorde Percy Clinton Smith, Visconte de Strangford, conseguiu convencer Dom João a transferir-se com sua Corte para o Brasil. Desse modo, os ingleses garantiam o acesso ao mercado consumidor brasileiro.

A transferência da Corte era uma boa solução também para a família real, pois evitava a deposição da dinastia de Bragança pelas forças napoleônicas. O Tratado de Fontainebleau, estabelecido entre a França e a Espanha em outubro de 1807, apressou a decisão do Príncipe Regente Dom João a abandonar a metrópole. Por aquele tratado, Portugal e suas colônias, inclusive o Brasil, seriam repartidos entre a França e a Espanha. No dia 29 de novembro, Dom João e sua família, acompanhados por um séquito de pouco mais de 750 pessoas, partiram para o Brasil. No dia seguinte, as tropas francesas do general Junot invadiram Lisboa. Quatro navios britânicos escoltaram as embarcações portuguesas até o Brasil; parte da esquadra portuguesa aportou na Bahia e parte no Rio de Janeiro. A chegada de Dom João à Bahia, onde ficou pouco mais de um mês, ocorreu em 22 de janeiro de 1808.

Teve início, então, uma nova História do Brasil, pois a colônia foi a grande beneficiada com a transferência de membros da Corte. A presença da administração real criou, pouco a pouco, condições para a futura emancipação política da colônia. Como já dito anteriormente, da Bahia, Dom João seguiu para o Rio de Janeiro, onde o alojamento da numerosa comitiva do príncipe causou grandes problemas para a cidade; as melhores residências foram requisitadas para os altos funcionários da Corte, não sendo poucas as pessoas despejadas de suas casas para hospedar os recém-chegados.

O Brasil ainda era uma Colônia quando a Família Real desembarcou na Bahia, depois de quase dois meses de exaustiva viagem. Esta chegada repentina de cerca 750 pessoas acostumadas com o luxo e o conforto da corte portuguesa, causou um aumento inesperado nas despesas da Colônia, agravando a já difícil situação em que se encontrava o Tesouro Real.

O REAL DE A OCHO, A PRIMEIRA MOEDA UNIVERSAL

O protagonismo político, a projeção histórica e o prestígio da Espanha como grande potência européia do século XVI, atingiram seu apogeu durante os reinados de Carlos I e de Filipe II, circunstâncias mais do que favoráveis para o nascimento da divisa internacional espanhola, o Real de a Ocho, a moeda de prata mais acreditada e demandada do seu tempo.

Os 8 Reales de prata da Monarquia Espanhola foi, por mais de três séculos, a moeda que pela primeira vez da história marcou, de forma indelével, a economia mundial, servindo como divisa obrigatória de sua época, participando ativamente no comércio dos cinco continentes. Em realidade foi a divisa internacional indiscutível, ao mesmo tempo servindo de medida de referência obrigatória para o comércio em todo o mundo. Não somente serviu à recuperação demográfica e econômica do ocidente europeu, mas também favoreceu a introdução do Mercantilismo, no século XVI.

Quando se trata de numismática espanhola, é imediata a associação à cunhagem dos 8 Reales. Carlo Cipolla (*¹), insigne numismatógrafo, considera “um verdadeiro mistério” que o Real de a ocho, segundo suas próprias palavras “uma moeda tão feia, tão mal cunhada, tão facilmente cerceável e, para piorar, indigna de confiança quanto ao seu valor intrínseco, pudesse ser tão apreciada e aceita em todos os rincões do planeta”.

A única explicação para este mistério seria a excepcional abundância desta moeda que, apesar de tantas “falhas”, por assim dizer, continuou a ser cunhada, prosseguindo por décadas, e por que não dizer por séculos a fio, dominando o mundo conhecido e as tratativas comerciais da época, haja vista que retirá-la da circulação teria causado “um colapso na atividade mercantil e nas práticas comerciais” em todo o planeta.

Permitimo-nos, destarte — sem a pretensão ou intenção de desqualificar essa “linha de pensamento” — contestar essas opiniões, saindo em defesa do Real de a ocho, iniciando pelo seu aspecto estético. A peça de “escudo e cruz”, que foi cunhada sem interrupção a partir de meados do século XVI, e até 1724, é realmente bela, principalmente se prestarmos a atenção aos exemplares bem cunhados e preservados, especialmente aqueles da Casa de Segóvia, que foram cortados em moinhos movidos pela força hidráulica. A peça denominada “columnario”, que substituiu a anterior e foi fabricada até 1771, foi incluída entre os dez (10) desenhos numismáticos mais bonitos da história mundial, pela própria ciência que estuda a moeda.

(*1) Cipolla, C. M.: La odisea de la plata española, Barcelona, 1999, p. 117.

É inegável afirmar, que a imensa maioria dos Reales de a Ocho, cunhados a martelo (técnica já considerada antiquada ao final do século XVI), foram fabricados com pressa e sem o devido zelo. Muitas peças apresentam-se descentralizadas, muitas com a cunhagem rasa devido à falta da justa pressão, aplicada de forma desigual ou pelo uso de matrizes desgastadas ou mal esculpidas. Somam-se aos problemas mencionados, as limitações técnicas dos funcionários da Casa da Moeda, a má fé, o descaso e a falta de zelo e capricho. Apesar de ter peso determinado, o tamanho das peças, por não ser exigência, não era devidamente observado, fazendo oscilar notavelmente o “diâmetro” e a espessura, já que a força e a precisão no uso do martelo, não era uma constante.

O peso, contudo, contava com um “melhor” controle de qualidade, já que as moedas, depois de prontas, eram pesadas e devidamente aparadas com tesourões, caso fosse detectado algum excesso. Essa prática fazia com que algumas moedas postas em circulação, não tivessem propriamente a forma circular, o que seria o desejado em uma moeda que até 1724 não contava com serrilha e cordão, facilitando o cerceio e os eventuais cortes de ajuste de peso.

Uma vez colocadas em circulação, tornaram-se abundantes e bem aceitas no comércio. A falta de serrilha e cordão, com o passar do tempo, trouxe sérios problemas à coroa. O cerceio passou a ser prática comum; a raspagem dos bordos, para utilizar a prata cerceada e ainda o que sobrou da moeda, valendo-se do seu valor facial (extrínseco), foi um hábito que se difundiu por todo o mundo, dando muita dor de cabeça aos soberanos e prejuízos aos “cofres” dos seus domínios.

Quando o cerceio era excessivo, naturalmente a moeda era rejeitada. Mesmo assim, ainda restava a possibilidade de ser vendida a peso, como um objeto valioso, devido ao seu conteúdo de metal fino, garantido pelo que restou visível da moeda original. Em alguns casos, foi recortada, levando-se em conta razões de foro íntimo e apelativo sentimental (*²); algumas vezes na forma de um coração, que alguém manteve como lembrança, para posteriormente retornar em circulação, após a morte da pessoa que a guardava como jóia, ou por qualquer outro motivo que pudesse navegar no imaginário da população que lidava com essas moedas no seu dia-a-dia.

Os defeitos de cunhagem são facilmente explicados: A prata começou a chegar em Sevilha em barras pesadas, fabricadas nas Casas de Fundição hispano-americanas, localizadas nas regiões mineradoras. Lá, os oficiais reais se preocupavam em marcar as barras com as armas de el-Rey, como prova de que haviam pago o quinto ou imposto sobre a produção de metais preciosos. Se fazia constar em cada barra, mediante incisões, a Lei do metal. Assim que a frota chegava, e as barras eram entregues aos seus destinatários, estes as conduziam às Casas da Moeda para que fossem devidamente laminadas e procedessem à cunhagem das peças destinadas à circulação em todo o mundo.

Gozavam de preferência aquelas destinadas a el-Rey, e que normalmente eram leiloadas nas Casas de Contratação, sendo adquiridas por companhias intermediárias de compradores de ouro e prata — ofício um pouco ambíguo, especulativo e mal definido (*³) — que se encarregavam de refinar o metal para, em seguida, consigná-lo à Casa da Moeda de acordo e com a exatidão do estabelecido na Lei monetária exata, dando inicio, desta forma, às ulteriores tarefas.

(*2) Gil Farrés, O.: Historia de la moneda española, Madrid, 1976, y Mateu Llopis, F.: La moneda española, Barcelona, 1946.

(*3) Cfr. Donoso Anes, R.: Mercado y mercaderes de oro y plata de Sevilla en la segunda mitad del siglo XVI, en Bernal, A. M. (editor): Dinero, moneda y crédito en la Monarquía hispánica, Madrid, 2000, p. 213.

A importante Casa da Moeda de Sevilha, logo tornar-se-ia a maior do mundo. Após a chegada de cada frota, essa prestigiosa instituição sevilhana expandia o seu número de funcionários, trabalhando a um ritmo frenético, a fim de minimizar o tempo de entrega das encomendas, aos seus clientes. Ansiosos em dispor do seu dinheiro para saldar dívidas ou para reinvesti-lo a fim de obter mais lucros, a Casa sevilhana se empenhava ao máximo em não fazê-los esperar, haja vista que, devido a uma possível demora na entrega, poderiam mudar de idéia, dirigindo-se a uma das outras sete (7) Casas de cunhagem que existiam em Castela, mesmo afrontando o alto custo e os riscos inerentes ao transporte da prata (*⁴) na região, que já contava com as ações de delinquentes. Tamanha era a pressa em realizar os trabalhos que, por muito tempo, a Casa da Moeda de Sevilha renunciou à todas as inovações técnicas, a fim de não suspender — por breve tempo que fosse, necessário à instalação de novas máquinas — sua intensa atividade mercantil(*⁵).

A criação de novas Casas da Moeda na América espanhola não iria melhorar a situação. A imensa maioria das duzentas (200) cidades hispano-americanas ali fundadas, durante ou após a conquista, prosperaram com surpreendente rapidez. Sendo, cada uma delas um centro econômico tão diversificado e auto-suficiente o quanto bastava — um meio social em que raças e culturas se integravam sob o molde institucional e cultural da coroa espanhola, célula de organização política que assumía amplos poderes de auto-governo, laboratório onde se operou a revolução ecológica que pressupunha a aclimatação de toda a fauna e flora doméstica da Europa, e “pátria natural” daqueles que fundaram, habitaram e nela nasceram — todas essas cidades, em breve, se constituiriam, devido à sua enorme dispersão geográfica e à velocidade e sucesso com que teve lugar, na maior e mais criativa empresa conhecida até então. A prova do seu vigor e prosperidade seria, sob o aspecto econômico, a prontidão e eficácia com que desenvolveram uma atividade metalúrgica mineira, visando a obtenção de uma mercadoria de exportação que lhes permitiria comprar indústrias européias — principalmente as de produção metálica — que eles ainda não se encontravam em condições de produzir .

(*4) Torres, J.: Las casas de moneda en el reino de Castilla, en Boletín de la Real Academia de la Historia (Madrid), 199 (2002).

(*5) Pérez Sindreu, F. de P.: La casa de moneda de Sevilla. Su historia, Sevilla, 1992. / Espiau Eizaguirre, M.: La casa de moneda de Sevilla y su entorno. Historia y morfología, Sevilla, 1991.

Assim que surgiram os primeiros sintomas de exaustão, tanto da produção de ouro de aluvião quanto do volume obtido com o saque da conquista, teve início a exploração das primeiras minas de prata. Antes que o desmatamento fizesse subir os preços da grande quantidade de combustível exigida por cada uma das oficinas, nos processos de metalurgia argentífera, um estudioso espanhol transformou em processo industrial rentável, um novo método a frio de extração da prata, por amalgamação do minério com mercúrio, já conhecido dos europeus, mas apenas em pequenos testes laboratoriais.

Durante os primeiros 20 anos, os espanhóis não encontraram qualquer dificuldade em extrair a prata, que praticamente se apresentava como mineral puro. Mas após duas décadas de exploração, o que parecia quase impossível aconteceu: A prata em grandes veios chegou ao fim. O que restou foi uma imensa quantidade de metal encastrado na rocha, criando um problema para os espanhóis: o minério que restou era de baixa qualidade, impossibilitando a extração da prata através do calor da fusão.

Nota: Os espanhóis nunca haviam visto o minério de prata como agora se apresentava. A técnica que usavam para extrair o metal do minério não funcionava; a fusão fazia o metal evaporar. A riqueza da América estava aprisionada na rocha.

Em 1553, um homem que iria abrir definitivamente as portas da riqueza do mundo, chegou em Potosi. Seu nome é Bartolomeu de Medina. Empresário inteligente, experimentador criativo e inovador, Medina, um próspero comerciante de tecidos na Espanha, deixou sua terra natal, percorrendo 8.000 quilômetros com o firme propósito de fazer fortuna em Potosi. Suas geniais idéias, e sua singular criatividade, fizeram nascer novas cidades e novos impérios, criando novos estilos de vida, que foram os responsáveis por novos conflitos e a criação de magníficos templos como o Taj Mahal.

Num primeiro momento, a técnica utilizada por Medina foi a de misturar o mercúrio ao cascalho, a fim de isolar as impurezas, separando-as da prata. Todavia o método que funcionava perfeitamente na Europa, mostrou-se ineficaz em Potosi. O minério extraído nos Andes era diferente da rocha argentífera européia por conter menos cobre, essencial para que a fórmula de Medina funcionasse.

A essa altura, Bartolomeu de Medina era um empresário diante de um problema e como tal, adotou a postura do “homem de negócios” ou seja: procurar uma solução até encontrá-la.

Finalmente, num golpe de sorte, encontrou o ingrediente que faltava em sua fórmula: o sulfato de cobre usado na região para tingir o couro. Reagindo com o mercúrio, o catalisador que faltava foi decisivo para o sucesso de Medina. A chave que iria transformar as Minas de Potosi na maior, mais rica e abundante fonte de prata que a humanidade jamais havia visto, se encontrava nas mãos e no espírito desse intrépido empreendedor, que possibilitou que as minas de prata da América do Sul fossem enormemente produtivas.

Assim que descobriram um filão de cinábrio (*⁶) em Huancavelica (*⁷), teve início a exploração, para minimizar os custos de transporte de mercúrio que até então chegavam da Península, onde Castela possuía a mais antiga e rica mina, em Almadén. Os castelhanos tiveram sorte com a descoberta, muitas vezes casual, de ricas minas, mas sempre empenhados num constante e conjunto esforço que visava a dar prosseguimento à produção monetária.

(*6) Cinábrio, cinabre ou cinabarita (sulfeto de mercúrio (II) (HgS), vermelhão nativo) é o nome usado para o sulfeto de mercúrio (II) (HgS), o minério de mercúrio comum. O nome vem do grego, usado por Teofrasto e provavelmente foi aplicado a muitas substâncias diferentes. É geralmente encontrado em uma forma massiva, granular ou terrosa, é de cor vermelha viva a cor de tijolo. Foi extraído pelo Império Romano por seu conteúdo e é o principal minério de mercúrio ao longo dos séculos. Algumas minas usadas pelo romanos continuam em operação até hoje. Geralmente é encontrado como um mineral vein-filling, associado com atividade vulcânica e fontes termais alcalinas.

(*7) Huancavelica é uma província do Peru localizada na região de Huancavelica, cuja capital leva o mesmo nome.

A procura ou exploração sistemática em busca de novos filões, a colocação e drenagem das minas, a escolha do procedimento metalúrgico mais rentável para cada minério, a organização difícil e dispendiosa do transporte do metal dos locais de produção, distantes para os portos de embarque para a Europa, criaram enormes problemas financeiros e técnicos, de solução muito difícil, mas que foram resolvidos satisfatoriamente em menos de quarenta anos, a partir de 1530.

Em tais condições, não é de se admirar que as cidades indianas solicitassem, há muito tempo, dispor de moeda cunhada, que a príncípio lhes foi enviada partindo de Sevilha, todavia nunca em quantidade suficiente. O desenvolvimento econômico da Cidade do México foi tão rápido que, no ano de 1525, as súplicas para que ali fossem cunhadas moedas para facilitar o comércio e estimular a produção eram quase angustiantes. O cabildo (*⁸) se viu obrigado a improvisar uma pseudo-moeda, constituída por peças de metal precioso onde eram gravados seu peso e Lei, registrados como débil garantia de seu valor. Dez anos depois, quando a cidade já era o centro de um sistema radial de estradas que asseguravam o fornecimento de metais amoedáveis, chegava à capital o primeiro vice-rei da Nova Espanha, que havia sido tesoureiro da Casa da Moeda de Granada. Competente administrador, Antonio de Mendoza, Marquês de Mondéjar, Conde de Tendilla e Vice-rei do Peru, monitorou os trabalhos de instalação da Casa da Moeda do México (*⁹). Como é natural, aplicou-se o sistema monetário castelhano, estabelecido em 1497 pelos Reis Católicos, baseado na prata, tendo o Real como uma unidade, uma peça de 3,40 gramas de peso, título de 930,556 milésimos e valor de 34 maravedis.

Foi autorizada a cunhagem na Casa da Moeda do México, mas somente de moedas de prata, com os valores de 4; 2 e 1 real, além de ½ real e ¼ de real (cuartillo) (*¹⁰), assim como a moeda fracionária de cobre que não teve muita aceitação, e que nem mesmo a Casa da Moeda se interessou em fabricá-la, fazendo com que desaparecesse , por completo, em pouco tempo.

Esta é a prova, entre as muitas existentes, de que a moeda produzida na América foi destinada exclusivamente ao mercado interno, sem nunca se pensar que poderia ser convertida em um artigo de exportação; mas que não poderia ser proibido enviá-la para a Castela peninsular, já que se tratava de moeda de curso legal, com o mesmo valor, lei e peso, em ambos os lados do Atlântico.

Em 1537, foi permitida a cunhagem de moedas de 8 Reales, no México. Contudo, em breve, “essas cunhagens foram suspensas por serem muito laboriosas e sua laminação deixar muitas cisalhas (aparas do metal)”(*¹¹). Isso destaca as duas principais dificuldades experimentadas por todas as Casas de Moeda, em seus primeiros dias: falta de pessoal competente — que encontrou melhores oportunidades em metalurgia, fabricação de talheres e ourivesaria — e o alto custo do transporte de longa distância, que fazia subir o preço da lenha e do carvão vegetal, indispensáveis como combustível.

(*8) Um cabildo, ou ayuntamiento, era um colegiado colonial espanhol che governava uma cidade ou província. Eram nomeados ou eleitos, considerados os representantes dos proprietários de terras e de todos os núcleos familiares (vecinos). O cabildo colonial era essencialmente o mesmo que se desenvolveu na Castela medieval.

(*9) Zavala, S.: Fundación y primeros años, en Anes, G. y Céspedes, G. (directores): Las casas de moneda en los reinos de Indias, vol. 2, Madrid,1997, página 21.

(*10) O cuartillo era uma moeda de vellón (cobre com prata) cunhada nos tempos de Enrique IV de Castela, com o valor de 1/4 de real.

(*11) Alessio Robles Cuevas, V.: Las monedas novohispanas, vol. 2, página 183.

A fim de dar solução aos problemas e inconvenientes criados pelo aumento de despesas, e dos preços de insumos na América espanhola, aumentaram a força de trabalho e, consequentemente, a cunhagem, triplicando a quantidade de fabricação de dinheiro usado na península, a fim de tornar mais atrativo o trabalho nas diversas Casas de Moeda. Com a produção aumentada, a ponto de suprir a necessidade de moeda em circulação, algum tempo depois — quando já havia pessoal especializado suficiente — a cunhagem na península foi reduzida praticamente à metade. A diferença, que até então era cobrada, foi destinada em benefício de El-Rey, como sendo o “direito não recebido” à senhoriagem.

Seguindo o exemplo do vice-reino de Nova Espanha, e pelas mesmas razões, foi estabelecida no Peru, 30 anos depois, uma Casa da Moeda em Lima.

A produção permaneceu, dessa forma, sob o olhar vigilante do vice-rei, mas muito longe da “bacia minerária”, então explorada. O abastecimento de prata exigia um transporte muito longo, que gerava de imediato o contrabando de mercadorias valiosas, sempre bem remuneradas por ourives, ourivesarias e particulares envolvidos no comércio de ouro e prata. Quando, para evitar a criminalidade, o tráfego de metais preciosos se submeteu a permissões e controles, a prata deixou de chegar à Lima, causando o fechamento da Casa da Moeda.

A Casa da Moeda de Lima foi reaberta mais de um século depois, oferecendo aos compradores de prata, privilégios e benefícios econômicos — alguns até mesmo ilegais, até então — inclusive recebendo prata sem indagar sobre a sua origem ou acerca da sua situação fiscal.

Em 1575, dez anos depois da Casa da Moeda de Lima, começou a operar outra, desta vez em Potosi, que nunca deixaria de cunhar, já que o seu abastecimento era assegurado pela proximidade das minas mais ricas exploradas naquela época. Por outro lado, as autoridades com poder e prestígio suficientes para exercitar o controle efetivo da produção e fiscalização, residiam muito longe das instalações, como logo seria demonstrado, facilitando os negócios esconsos e a produção clandestina (*¹²).

O fluxo de prata, no comércio global, decolou de um dia para outro. Com mais de 220 toneladas de prata extraídas a cada ano, Potosi passou a ser o sítio mais produtivo de riqueza do planeta.

Todos os anos saíam, de três gigantescos fornos, a prata que iria servir para cunhar mais de 2,5 milhões de moedas de prata; pesos de ocho (oito reales), a primeira moeda universal que se tem conhecimento no mundo, formando uma gigantesca rede comercial global.

Naquela época, uma única moeda de 8 Reales (peso de ocho ou real de a ocho), valia o equivalente a 64 euros dos tempos atuais. O Real de a Ocho passou a ter valor legal em praticamente todo o planeta, até a metade do século XVIII.

(*12) Una historia concisa y documentada de las cecas limeña y potosina, por Dargent Chamot, E., vol. 2.

Os símbolos contidos na moeda espanhola inspiraram um outro, que no futuro passaria a ser conhecido como uma das mais potentes marcas do poder da economia no mundo globalizado, o cifrão ($), o marcador de moeda de alguns países da América do Norte (EUA) e do Sul: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Suriname e Uruguai e da Europa, particularmente em Portugal, onde o símbolo está fortemente associado ao contexto monetário/financeiro.

A CONTRAMARCA DE MINAS GERAIS

Quando o Príncipe Regente chegou ao Brasil em 1808, circulavam legalmente no país, moedas de ouro, prata e cobre. Entre as moedas de prata oficiais, circulavam os 80, 160, 320 e 640 Réis (*¹). Também circulavam nessa época, uma grande variedade de moedas estrangeiras de prata. Essas moedas que circulavam livremente, eram originárias da Espanha e de suas colônias americanas (Bolívia, Peru, Chile, Argentina, México e Guatemala) e possuíam um diâmetro que variava de 37 a 42 mm. Pesavam em torno de 27 gramas e o seu teor de prata era, em geral, de 896 a 917 partes por 1000. Conhecidas como Pesos Espanhóis, as moedas hispano-americanas e metropolitanas de 8 Reales circulavam valendo de 320 Réis a princípio, a 750 Réis quando foi proibida a sua circulação pelo Alvará de 01 de Setembro de 1808 (*²).

(*1) – Os 20 e 40 réis de prata haviam sido extintos, prevalecendo as moedas de cobre com estes valores.

(*2) – Manoel Jacinto Nogueira da Gama, escrivão deputado da Junta da Fazenda e futuro Marquês de Baependi, em princípios de 1808, em ofício que dirigiu ao Ministro Dom Rodrigo de Souza Coutinho, Conde de Linhares, sugeriu a “... aplicação de um carimbo nos pesos espanhóis “, com o valor de 960 réis. A idéia foi bem aceita, tendo sido determinada a sua execução por Alvará de 1° de setembro de 1808. Um novo Alvará, com data de 8 de outubro do mesmo ano, determinava que em Minas Gerais não circulassem mais os pesos espanhóis sem a contra-marca e que nem mesmo fossem negociados como gênero de comércio. A partir de então, os pesos marcados com o carimbo de 960 réis passaram a circular como moeda provincial.

A partir desta data, a Coroa determinou que os 8 Reales fossem recolhidos e com o Aviso de 9 de Novembro de 1808 ordenou que fossem enviados às quatro casas de fundição de Minas Gerais (Vila Rica, Sabará, Serro Frio e Rio das Mortes), 24 pares de cunhos com as Armas Reais para a carimbagem dos Pesos Espanhóis, divididos em 6 pares para cada uma das 4 Casas de Fundição.

Em Novembro de 1808, foi enviada à Junta de Fazenda de Minas Gerais, a primeira remessa de 70.137 pesos, comprados ao preço de $720 Réis a unidade; depois de carimbados, deveriam ser empregados no resgate dos outros cuja circulação havia sido proibida.

Em Junho de 1809 houve autorização para compra de mais 100.000 pesos, ao preço unitário de $800 réis, para serem remetidos às Províncias de Goiás, Mato Grosso e São Paulo para que nestes locais fossem aplicadas as determinações do Alvará de Outubro de 1808, o que indica que a carimbagem não ficou restrita apenas à Província de Minas Gerais.

O “Carimbo de Minas” tinha o caráter de moeda regional, devendo circular exclusivamente na Província de Minas Gerais. Devido à ausência de documentos, não se sabe, com certeza, se houve remessa de pesos ou de cunhos para outras províncias, porém tudo indica que sim.

Surgia assim a contramarca bifacial e circular, de aproximadamente 17mm de diâmetro, limitada por uma cercadura de traços radiais, tendo no anverso o escudo português encimado por Coroa Real arrematada por Cruz latina singela, ladeado por dois ramos frutificados de louro que se cruzam na parte inferior onde, tendo logo abaixo o valor 960 .

Em Novembro de 1809 foi criada a moeda de “três patacas”(*3) ou “patacão” (960 Réis), pondo-se fim à aplicação da contramarca nos pesos espanhóis. Desta forma, podemos concluir que, desde a sua instituição em Outubro de 1808 (partindo da primeira remessa de cunhos em Novembro do mesmo ano) até a criação da moeda de “ três patacas “, a aplicação da contramarca de 960 Réis, mais conhecida como Carimbo de Minas, foi limitada ao período de Novembro de 1808 a Dezembro de 1809, praticamente um ano.

(*3) – Pataca: Dizem alguns autores ser esta palavra derivada do árabe “ABUTACA”. Nesse idioma ela se apresenta como “PATAC“. Como “PATARD ou PATAR”, foi pequena moeda de cobre tendo curso em Flandres e na França, onde se empregou como sinônimo de “óbulo” para designar uma moeda sem valor. Alguns numismatas franceses dizem que PATAR pode ser uma corrupção de Peter, forma alemã de Pedro, porque o PATAR de Flandres tem sobre uma das faces a imagem do santo desse nome. Hoffman no seu livro das moedas reais da França até Louis XVI, descreve dois interessantes “PATARDS” de Louis XI ( 1461-1583 ). No Brasil, a palavra PATACA foi usada para caracterizar a moeda espanhola de 8 reales que a príncipio valia 320 réis. Ficou depois, no sistema provincial, como denominação da peça desse valor. ( Ensaios de Numismática e Ourivessaria – Mário Barata ). Pataca: Moeda brasileira de prata com o valor circulatório de 320 réis ( Glossário Numismático – Kurt Prober ) Patacão: Moeda portuguesa de cobre ( 10 réis ) de D. João II. Nome popular e mesmo oficial dado no Brasil à moeda de prata de 960 réis. Equivale a 3 patacas. ( Glossário Numismático – Kurt Prober ).

O CARIMBO

É bi-facial circular, tendo aproximadamente 17 mm de diâmetro, limitado por uma cercadura de traços radiais. Era aplicado de modo a que ANVERSO e REVERSO do carimbo correspondessem ao ANVERSO e REVERSO da moeda espanhola. Vinha geralmente aplicado na metade inferior do peso espanhol, permitindo, na grande maioria dos casos, a leitura da data primitiva da moeda base que recebia o carimbo. Por haverem sido contramarcadas pela primeira vez nas Casas de Fundição de Minas Gerais, essas moedas são hoje conhecidas como “CARIMBOS DE MINAS”.

ANVERSO E REVERSO DO CARIMBO DE MINAS

Anverso do carimbo: Escudo português, encimado pela coroa real arrematada por cruz latina singela, ladeado por dois ramos frutificados de louro que se cruzam na parte inferior. No exergo, sob o cruzamento dos ramos, aparece o valor 960.

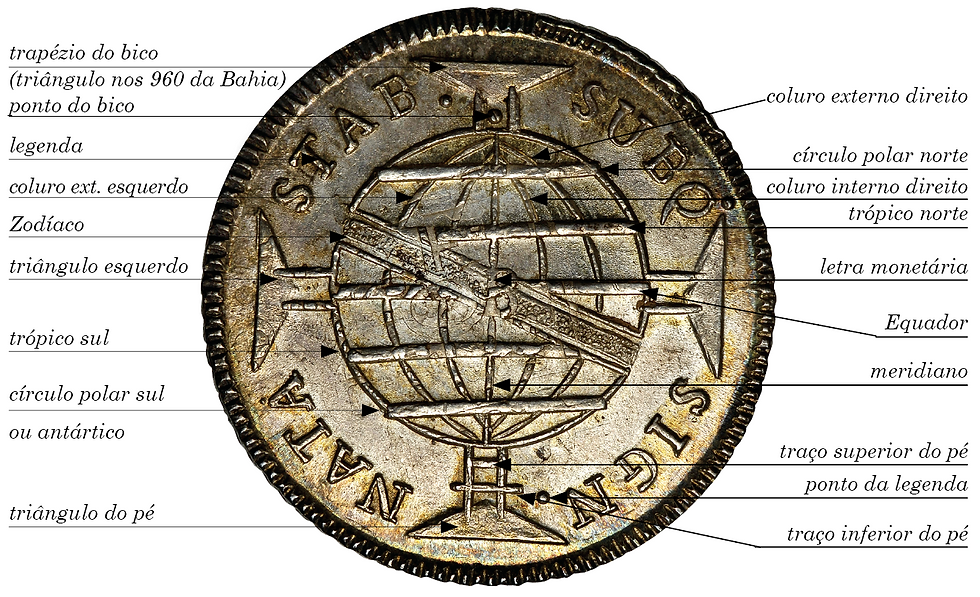

Reverso do carimbo: Esfera armilar encimada por cruz latina singela e arrematada por um “pé”. Em média o diâmetro da esfera é de 11,5 mm havendo, ao seu redor, um largo campo liso. Quanto à posição, podemos dizer que o REVERSO é intencionalmente “direito”, embora seja frequente encontrá-lo com pequena inclinação.

TIPOS DE CARIMBOS

Existem dois tipos de carimbos. Esta classificação é baseada no cunho de anverso do carimbo, basicamente caracterizado por um ponto ( ou a ausência deste ) no cruzamento das hastes dos ramos que se encontram logo acima do valor 960.

1° tipo: COM PONTO no cruzamento das hastes. Os ramos de louro têm 11 x 11 folhas e 5 x 5 frutos. Folhas: 5 externas; 5 internas e uma ao final do ramo Frutos: 2 externos e 3 internos

2° tipo: SEM PONTO no cruzamento das hastes. Os ramos de louro têm 17 x 17 folhas e 7 x 7 frutos. Folhas: 8 externas; 8 internas e uma ao final do ramo Frutos: 3 externos e 4 internos

A identificação do carimbo, por tipo, deve ser feita sempre pelo anverso, bastando para tanto, verificar se existe ou não o ponto no cruzamento das hastes, entre o escudo e o valor 960. É muito difícil uma falha de cunho atingir o ponto, mas se isto acontecer, resta como alternativa recorrer ao número de folhas e de frutos.

1° tipo: 11 x 11 folhas e 5 x 5 frutos

2° tipo: 17 x 17 folhas e 7 x 7 frutos

Ainda é possível identificar os Carimbos de Minas por variantes. Esta classificação é feita através da combinação dos cunhos de reverso com os dois tipos de cunho de anverso e confirmada com a descrição completa dos carimbos.

O primeiro estudo sobre o assunto foi realizado pelo numismata Kurt Prober, em 1947 em seu trabalho intitulado “Carimbos de Minas”, onde a numeraçao que atribuiu aos carimbos com a finalidade de classifica-los por variantes, revela-nos uma minuciosa atençao aos detalhes particulares dos exemplares estudados. Com isso, conseguiu demonstrar, inclusive que os cunhos foram usados depois em barras de ouro, o que possibilitou a determinaçao do local de aplicaçao de grande parte dos carimbos.

Desta forma, Kurt Prober conseguiu associar às casas de fundição, diversas variantes de cunho, perfazendo um total de 20 cunhos de anverso e 19 cunhos de reverso. São estes:

• Vila Rica - 3 cunhos de anverso e 1 cunho de reverso

• Sabará - 1 cunho de anverso e 2 cunhos de reverso

• Serro Frio - 8 cunhos de anverso e 7 cunhos de reverso

• Indefinidos - 8 cunhos de anverso e 9 cunhos de reverso.

Como foram abertos 24 pares de cunhos, de acordo com o estudo realizado por Prober restavam desconhecidos 4 cunhos de anverso e 5 cunhos de reverso. Estranhamente, a conclusao nos conduz a 8 cunhos de anverso e 7 cunhos de reverso atribuidos a Serro Frio, quando na verdade a informaçao que temos é a de que cada casa de fundiçao deveria rceber 6 pares de cunho (anverso e reverso).

O numismata Nogueira da Gama publicou, em 1961, um trabalho minucioso onde catalogou as variantes dos Carimbos de Minas, classificando-as segundo um criterio ao qual chamou de “formulas”. Em seu minucioso trabalho encontramos explicaçoes detalhadas de seu metodo para classificaçao dos Carimbos de Minas.

Quase tres anos depois, publicou um aditamento a este estudo (setembro de 1963), onde revela o surgimento de novas variantes, chegando a catalogar 22 anversos e 22 reversos. Classificando as variantes segundo o criterio “COM PONTO” e “SEM PONTO” no cruzamento das hastes, combinou estes 22 cunhos de anverso com os 22 de reverso, chegando a um total de 44 variantes. Em outras palavras :

Anverso “COM PONTO” – associado com 22 cunhos de reverso

Anverso “SEM PONTO” – associado com 22 cunhos de reverso

Total: 44 variantes

Caso a classificação fosse feita seguindo o critério de combinar 24 cunhos de anverso com 24 cunhos de reverso e admitindo a hipotese de que todos poderiam combinar entre si, teriamos 576 variantes. Por isso, o criterio adotado é mais logico. Mesmo porque a possibilidade de todos se combinarem é muito remota, pois os 24 pares de cunhos nao foram enviados todos ao mesmo local, impossibilitando a combinaçao plena. Mesmo assim, levando em conta que estes foram remetidos a quatro provincias e em mesmo numero, poderiamos ter 6 anversos, cada um deles combinando com 6 reversos, o que possibilitaria 36 combinaçoes diversas em cada provincia, chegando a um total de 144 variantes. Adotando-se o método de combinar 2 variaçoes de anverso (com e sem ponto) com as variaçoes de reverso e considerando que cada provincia recebeu 6 cunhos, teriamos 12 variantes , em cada provincia, perfazendo um total de 48 variantes, sendo 24 de anverso “COM PONTO” e 24 de anverso “SEM PONTO”.

RECONHECENDO A BASE

Um dos fatores que irá determinar o grau de raridade dos “carimbos de Minas” é justamente a base em que as contramarcas foram aplicadas. Para isso devemos levar em consideração dois aspectos:

● As moedas que possuem o busto do soberano e

● As que não possuem o busto do soberano, conhecidas como colunários. Em seguida vem a identificação da origem da Casa da Moeda onde foi cunhada. Sendo assim, temos:

1) Moedas com o busto do soberano

Figura acima: Moeda hispano-americana de 8 reales, com o busto do soberano (Carolus III, Carolus IV, Ferdinando VII, etc). Ainda existem moedas com o nome de um soberano e o busto de outro, como e o caso, por exemplo da moeda de Carlos IV, com o busto de Carlos III, ou Ferdinando VII, com o busto de Carlos IV (casa da moeda de Popayán).

2) Moedas sem o busto do soberano (conhecidas como Colunários)

Figura acima: Cunhadas durante o reinado de Carlos III estas moedas possuem no anverso a alegoria dos dois mundos cercados pelos dois pilares de Hercules, representando o estreito de Gibraltar (considerado o fim do mundo conhecido até então).

Identificado o tipo de moeda (busto ou colunário), o segundo passo é determinar a Casa da Moeda em que a base foi cunhada. Para tanto, basta identificar a letra monetária. Na moeda do tipo busto, essa letra encontra-se na legenda de reverso, entre REX e 8R. (imagem ampliada).

Já, na moeda de COLUNÁRIO, a letra monetária localiza-se no anverso, onde se encontram os dois mundos e as colunas de Hércules. A marca situa-se na legenda, entre florões, posicionada à direita e também à esquerda da data. Imagem ampliada.

Nota: Na data 1733, a letra monetária da Casa da Moeda do México é MX, não M.

As marcas que identificam as casas da moeda são as seguintes:

Nota: Os Carimbos de Minas sobre moeda de Santiago, são sempre raros, sendo raríssimo se o soberano for Carolus III. Sobre moeda de Potosi são comuns, em se tratando de Carolus IIII. Todavia, os Carimbos de Minas sobre Potosi de Carolus III são raros e sobre os Colunários, raríssimos. Os carimbos de Minas sobre Carolus IV e Ferdinando VII, são extremamente raros. Mais adiante, isto será explicado de forma mais abrangente.

Já, na moeda de “COLUNÁRIO”, a letra monetária localiza-se no anverso, onde se encontram os dois mundos e as colunas de Hércules. A marca situa-se na legenda, entre florões, posicionada à direita e também à esquerda da data.

A marca M° identifica a casa da moeda da Ciudad del Mexico. (A marca M localiza-se na orla,junto a data).

Nota: As moedas de COLUNÁRIO com contramarcas de 960 Réis são, em geral, mais raras que as outras moedas hispano-americanas com o mesmo carimbo. Porém existem algumas extremamente raras cujo carimbo não foi aplicado sobre moeda de Colunário. É o caso, por exemplo,do carimbo de 960 Réis aplicado sobre 8 reales de Ferdinando VII, que é raríssimo (são conhecidas apenas 4 Carimbos de Minas, aplicados sobre moeda de Ferdinando VII).

INCIDÊNCIA DAS BASES NOS CARIMBOS DE MINAS

Como foi esclarecido anteriormente, os Carimbos de Minas foram aplicados em pesos espanhois e hispano-americanos que eram moedas de prata de valor nominal 8 reales, possuiam um diametro mediano de 42 mm e peso oficial de 7,5 oitavas o que equivale a 26,894 gramas.

Após um exame de aproximadamente 800 moedas contramarcadas, Nogueira da Gama estimou a frequência das bases, dividindo-as por tipos e casas o que irá contribuir para determinar, como ja foi dito anteriormente, o grau de raridade dos Carimbos de Minas. Nogueira da Gama, constatou as seguintes ocorrências:

As datas dos pesos (moeda base) que receberam o Carimbo de Minas, variam, geralmente, entre 1773 e 1808. As moedas com datas inferiores a 1773 ou além de 1808, são raríssimas e as poucas existentes são consideradas peças únicas.

São elas:

● Carimbo de Minas sobre 8 Reales México 1764 (Colunário).

● Carimbo de Minas sobre 8 Reales México 1771 (Colunário).

● Carimbo de Minas sobre México 1809 de Ferdinando VII.

Nota: Convém recordar que trata-se de uma coleção de moedas brasileiras e não de moedas hispano-americanas. Sendo assim, no que diz respeito ao estado de conservação, o do carimbo vem em primeiro lugar. O grau de raridade dessas moedas deve-se, sobretudo, à combinação da contramarca de 960 Réis com um determinado tipo de base. Em seguida vem o estado de conservação da contramarca e por último, o estado de conservação da moeda base. É conveniente esclarecer que a grande maioria das moedas que serviram de base à aplicação dessas contramarcas não são raras ou raríssimas. É lógico que se dois carimbos de mesma variante, aplicados em bases idênticas, possuem o mesmo estado de conservação, a valorização dar-se-á em função do estado de conservação da base. Sendo assim, o preço máximo para um determinado carimbo será fixado para a moeda que possuir carimbo flor de cunho sobre base flor de cunho.

OUTRAS CONTRAMARCAS DE 960 RÉIS

Carimbo Mato Grosso – Contramarca bifacial e circular de aproximadamente 17mm de diâmetro e limitado por uma cercadura de traços radiais, tendo no anverso o escudo Português encimado pela coroa real, arrematada por cruz latina singela. Possui legenda circular posicionada abaixo do escudo com os dizeres “MATO GROSSO”. Não possui o valor de 960 como nos “Carimbos de Minas”. Criado em conformidade com a Provisão Régia de 11 de abril de 1818 com a finalidade de carimbar, na casa de fundição de Vila Bela, as moedas hispano-americanas que circulavam naquela região. Quando esta contramarca foi criada, os “carimbos de Minas” já não mais existiam, pois nessa época já circulavam as moedas com “ cunhos plenos” de 960 Réis.

Note que o carimbo MATO GROSSO surgiu 10 anos depois da criação dos famosos “Carimbos de Minas”. São raríssimos os exemplares em que se pode ler, nitidamente, a legenda MATO GROSSO. São conhecidos exemplares sobre CAROLUS III – POTOSI, FERDINANDO VII – POTOSI e sobre SOL ARGENTINO, todos igualmente raros.

Carimbo Cuyaba – Contramarca bifacial e circular de aproximadamente 17mm de diâmetro, limitada por uma cercadura de traços radiais, tendo no anverso o escudo Português encimado pela coroa real, arrematada por cruz latina singela. Possui legenda circular posicionada abaixo do escudo com os dizeres CUYABA por extenso, com “Y” e sem acentuação gráfica. Este carimbo foi aplicado a partir do final do ano de 1820, sendo que os exemplares conhecidos das moedas hispano-americanas que receberam esta contramarca, figuram apenas os 8 Reales de Carolus IIII. Raríssimos são os exemplares em que a legenda CUYABA pode ser lida nitidamente. Dois belíssimos exemplares desta moeda que pertenciam à coleção Moura, sendo que em um deles lê-se perfeitamente a palavra CUYABA e no outro as letras CUYA (CUYABA com a letra A pouco visível e as letras B e A de BA, ilegíveis), foram leiloados em 1998 e hoje pertencem a um colecionador da cidade de Curitiba (Paraná). Igualmente raros são os carimbos CUYABA (completo ou incompleto), aplicados sobre o carimbo MATO GROSSO. Uma medida retaliativa, talvez, pois depois da casa de fundicão de Vila Bela (onde eram aplicados os carimbos MATO GROSSO) ter sido deslocada para a vila de Cuyaba, os cuiabanos decidiram (mesmo o carimbo não trazendo nenhuma alusão à cidade rival, Vila Bela) tirar de circulação os exemplares que tivessem recebido puncão em tal lugar, recarimbando assim com um carimbo novo – CUYABA - todas (ou quase) as peças com a escrita MATO GROSSO.

Carimbo 960 com a letra C – Contramarca bifacial e circular de aproximadamente 17mm de diâmetro, limitada por uma cercadura de traços radiais, tendo no anverso o valor 960, limitado abaixo pela letra C e acima pela coroa real arrematada por cruz latina singela, ladeado por dois ramos frutificados de louro que se cruzam na parte inferior. No reverso encontramos as armas do Reino Unido (escudo Português sobre esfera armilar). Este carimbo apresenta três variantes principais de cunho: 1)A letra ”C” sem pontos, 2)A letra “C.” com um ponto e 3)A letra “.C.” entre dois pontos.

Os três tipos igualmente difíceis de serem encontrados, principalmente se em bom estado de conservação. Um caso à parte é o mesmo carimbo aplicado sobre carimbo de MATO GROSSO, considerado da mais alta raridade. E a causa da existência de tal variante e a mesma da peça CUYABA por extenso sobre MATO GROSSO.

Valoração - O grau de raridade dessas moedas deve-se, em primeiro lugar, à moeda que recebeu a contramarca (moeda base). Em seguida ao estado de conservação da contramarca e por último ao estado de conservação da moeda base. É conveniente esclarecer que as moedas que serviram de base à aplicação dessas contramarcas, via de regra, não são raras.A combinação da contramarca de 960 Réis com um determinado tipo de base é que constitue a raridade, o que irá, a princípio, estabelecer o valor da moeda. É lógico que se dois carimbos aplicados em bases idênticas, possuem o mesmo estado de conservação, a valorização dar-se-á em função do estado de conservação da base. Sendo assim, o preço máximo para um determinado carimbo será fixado para a moeda que possuir carimbo flor de cunho sobre base flor de cunho.

Os valores a seguir se referem ao estado de conservação dos carimbos. Valores. Obs: Os valores são dados em EUROS e para o estado de conservação Extremely Fine (quase bela). Na classificação brasileira seria soberba. Deve-se acrescentar 50% a este valor caso a base, e também o carimbo, sejam flor de cunho (classificação soberba, para Portugal).

Nota: Os valores são aqueles entendidos pela Numismática Bentes e apurados através da nossa experiência em comercializar com estas moedas. Trata-se do preço máximo, final para o colecionador. Alguns leilões superam esta expectativa, devido à raridade da moeda, seu estado de conservação e o interesse dos participantes. Desta forma, estas moedas podem atingir valores maiores (ou menores) do que aqueles expostos pela nossa avaliação. Porém, via de regra, os preços se mantém nesta faixa, variando em torno de 10%, para mais ou para menos.

AS MOEDAS DE 960 RÉIS

Antes das Casas da Moeda brasileiras cunharem exemplares com a denominação de 960 réis, os 8 Reales recebiam contramarcas conhecidas como ”Carimbos de Minas”. Na época, o Brasil ainda era uma Colônia de Portugal quando, em 1808, a corte portuguesa – incluindo a Família Real, muitos nobres e altos funcionários –, mudou-se para o Brasil após a invasão do território pela França de Napoleão.

Os portugueses deram este passo bastante invulgar para se manterem leais ao Reino Unido, com quem mantinam relação comercial extremamente importante para Portugal. Os reais permaneceriam no Brasil por aproximadamente 15 anos, criando uma situação interessante: o enorme império colonial de Portugal seria governado não pela Metrópole, mas por uma das suas Colônias.

Por conta dessa situação excepcional, em 1815 o Brasil foi declarado parte do Reino Unido de Portugal e do Algarve, que a partir de então seria chamado de “Reino Unido do Brasil, de Portugal e do Algarve”, colocando o Brasil no mesmo nível político de Portugal. Geralmente se supõe que as contramarcas da época foram uma medida temporária destinada a facilitar as novas despesas de hospedagem da família real e de sua comitiva no Brasil.

Conhecidas como “Pesos espanhóis”, as moedas hispano-americanas e metropolitanas de 8 Reales custavam, inicialmente, 320 réis, e quando sua circulação foi anulada pela Lei de 01 de setembro de 1808, já valia 750 réis. A partir desta data, a Coroa Portuguesa ordenou que todos os 8 Reales fossem retirados de circulação, e com a Lei de 09 de novembro de 1808, determinou que 24 pares de matrizes fossem enviados para 4 Casas de Fundição em Minas Gerais: Vila Rica, Sabará, Serro Frio e Rio das Mortes. Estas matrizes ostentavam o brasão real para a carimbagem das moedas espanholas (6 pares de matrizes para cada uma das 4 fundições).

A princípio (novembro de 1808) foram enviados à Fazenda Mineira 70.137 pesos, já devidamente carimbados, para substituir todas as demais peças não marcadas e que não podiam circular como moeda legal. Em junho de 1809 foi emitida outra Ordem para a compra de 100 mil pesos ao preço de 800 réis o exemplar, para serem enviados aos estados de Goiás, Mato Grosso e São Paulo para serem carimbados – o que mostra que muito provavelmente a contramarca foi aplicada em outras localidades. De qualquer forma, o Carimbo de Minas era uma moeda regional, permitida a circulação apenas em Minas Gerais, e não há como saber se alguma moeda foi enviada de fato para ser marcada fora do Estado.

Em 20 de novembro de 1809, foi criada uma nova moeda que continuaria a ser produzida até alguns anos após a independência do Brasil,em 1822. A maioria delas foi cunhada nas Casas da Moeda da Bahia, até 1826, e do Rio de Janeiro, até 1834; um pequeno número de exemplares também foi cunhado em Minas Gerais, nos anos de 1810 e 1816, com a letra monetária M.

Foram utilizados três desenhos diferentes: o tipo colonial inicial, com a coroa portuguesa acima do brasão, ladeada pela data, denominação e três pequenas flores. Ao redor da coroa, a legenda JOANNES.D.G.PORT.P.REGENS.ET.BRAS.D (JOANNES Dei Gratia PORTugaliae Princeps REGENS ET BRASiliae Dominus), abreviatura que significa “João, pela Graça de Deus, Príncipe Regente de Portugal e Senhor do Brasil.” O reverso apresenta uma esfera armilar sobre uma grande Cruz com uma faixa diagonal, sobre a qual repousa a letra monetária. Em torno, no campo próximo à orla, a legenda SUBQ. SIGN. NATA STAB. (SUBQuo SIGNo NATA STABit).

O segundo desenho da moeda de 960 réis é conhecido como tipo do Reino Unido e já não apresenta o brasão português sob a coroa. Em vez disso, mostra o valor facial (960), a data e a letra monetária, tudo ladeado por dois ramos de café. A legenda também mudou para JOANNES.VI.D.G.PORT.BRAS.ET.ALG.REX (JOANNES VI Dei Gratia PORTugaliae BRASiliae ET ALGarbiorum REX), que se traduz como “João VI, pela Graça de Deus, Rei de Portugal, Brasil, e o Algarve.” O reverso ainda apresenta a esfera armilar, mas nela está colocado o brasão português que foi deslocado do anverso. A legenda ao redor da esfera permaneceu a mesma. Esse tipo foi cunhado de 1818 a 1822, nas Casas da Moeda da Bahia (a partir de 1819) e do Rio de Janeiro.

O desenho final (imperial) foi usado de 1823 a 1827, após a independência do Brasil. Apresenta o valor “960” em algarismos grandes, centralizado no anverso, ladeado por cruzes e flores. A data e a letra monetária estão abaixo de um círculo de tulipas, tendo ao seu redor a legenda PETRUS.I.D.G.CONST.IMP.ET.PERP.BRAS.DEF (PETRUS I Dei Gratia CONSTitutionalis IMPerator ET PERPetuus BRASiliae DEFensor), que se traduz como “Pedro Eu, pela Graça de Deus, Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil.” O reverso traz o novo Brasão do Brasil e o lema IN HOC SIGNO VINCES.

Nesse período, a moeda de 8 Reales já era comprada por aproximadamente 750 réis, no Brasil.

Os “carimbos de Minas” (contramarcas de 960 Réis) foram os precursores dessas moedas que circularam de 1810 a 1834 com o objetivo principal de por um fim à circulação de moeda estrangeira de prata no pais. Na época, os pesos espanhóis, como eram conhecidos, circulavam livremente no Brasil, sendo aceitos como moeda corrente. Essas moedas, oriundas da Espanha e de suas colonias americanas, começaram a ser nacionalizadas a partir de 1808 quando receberam a contramarca de 960 Réis (Carimbos de Minas) que a seguir foi substituída pela cunhagem no mesmo valor (960 Réis), o que foi feito nas Casas da Moeda do Rio de Janeiro, Bahia e também na Casa de Fundição de Vila Rica em Minas. Foi cunhada em três períodos distintos, a saber:

1) Colônia (1810 a 1818),

2) Reino Unido (1819 a 1822) e

3) Império (1823 a 1834),

sendo que, no Reinado de D. Pedro II, nos anos de 1832, 1833 e 1834, passaram a ser cunhadas em discos próprios e não mais recunhadas sobre "pesos espanhóis".

Diferentemente das contramarcas de 960 Réis que foram aplicadas apenas em moedas hispano-americanas, as cunhagens dos 960 Réis nao obedeciam, à risca, a determinação de cunhar apenas os pesos espanhóis. Como o processo praticamente tornava invisível os traços da moeda base, qualquer moeda de prata que se assemelhava, em tamanho e peso , a um peso espanhol, entrava no processo de cunhagem. Dessa forma, temos 960 Réis cunhados sobre moeda Francesa, Italiana, Holandesa, Austríaca, Inglesa e até Norte-americana, além de outras. Como exemplo, temos 960 Réis cunhados sobre 5 Francos Franceses de Napoleão, sobre 2 ½ Gulden Holandês, sobre Ducatone di Napoli e sobre 1 Dólar Norte-americano (Draped Bust Type – Heraldic Eagle de 1799). Algumas moedas Hispano-americanas que haviam recebido o “Carimbo de Minas”, também foram cunhadas, deixando visíveis os vestigios da contramarca.

Popularmente chamada de “PATACÃO”, essa moeda transformou-se em um dos mais importantes elementos do colecionismo numismático brasileiro.

Por possuir muitas particularidades, essa moeda acabou gerando diversas formas de colecionismo, constituindo-se numa fonte quase inesgotável de estudo e pesquisa. A seguir temos as formas de colecionismo mais comuns, entre aqueles que se dedicam a essa moeda.

I) COLEÇÃO POR TIPOS – Leva em consideração somente o período e a Casa onde a moeda foi cunhada, procurando sempre adquirir exemplares no melhor estado de conservação possível. Por ser a forma mais simples de colecionismo e por não exigir conhecimentos profundos sobre o assunto, e a forma mais indicada para quem está iniciando. Sendo assim, uma coleção de 960 Réis por tipo deve conter os seguintes exemplares:

1) Um carimbo de Minas,

2) Um patacão da Colônia com a letra “R”,

3) Um patacão da Colônia com a letra “B”,

4) Um patacão da Colônia com a letra”M”,

5) Um patacão do Reino Unido com a letra “R”,

6) Um patacão do Reino Unido com a letra “B”,

7)Um patacão do Império (D. Pedro I) com a letra “R”,

8)Um patacão do Império (D. Pedro I) com a letra “B”,

9) Um patacão do Império (D. Pedro II) com a letra R, e ainda

10) Um patacão da chamada “série especial”.

Nota: SÉRIE ESPECIAL – Em 1815, Portugal passou a ser um Reino Unido (Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves). Em consequência, ordenou-se que, entre outras coisas, que as moedas, a partir de então, fossem cunhadas com nova legenda e novo desenho alusivos ao novo Reino. Nessa época, D. João ainda era Príncipe Regente e como o novo desenho ainda não havia sido instituído, foi cunhada em 1816, na Casa da Moeda do Rio de Janeiro, uma série de 5 moedas com letra monetária R, onde apenas a legenda foi alterada, demonstrando a elevação do Brasil à condiçao de Reino Unido a Portugal e Algarves. Essa série de 5 moedas, hoje conhecida como “série especial”, é composta de

2 moedas de cobre (20 e 40 Réis),

2 moedas de ouro ( 4000 e 6400 Réis ) e

uma moeda de prata (960 Réis).

Convém ressaltar que o desenho colonial não foi alterado. A alteração do desenho somente se deu em meados de 1818. Em 1817 e parte de 1818, as moedas voltaram a ser cunhadas com legenda e desenho da Colônia.

*João pela graça de Deus Príncipe Regente de Portugal e Senhor do Brasil.

No "patacão" da chamada série especial (figura a seguir) a legenda, de anverso, passa a ser: "JOANNES.D.G.PORT.BRAS.ET.ALG.P.REGENS"

(JOANNES.Dei.Gratia.PORTugaliae.BRASiliae.ET.ALGarbiorum.Princeps.REGENS)(*¹), o que demonstra a elevação do Brasil a condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. (Patacão da série especial ).

(*¹) João pela graça de Deus Príncipe Regente de Portugal, Brasil e Algarves.

Em 1817 e parte de 1818, as moedas voltaram a ser cunhadas com o desenho colonial antigo e legenda original - JOANNES.D.G.PORT.P.REGENS.ET.BRAS.D - apesar do Brasil não ser mais uma Colônia. Posteriormente, com a coroação (1818), D. João passou da condição de Príncipe Regente para a condição de Rei sob o título D. João VI, e aprovou o novo desenho e a nova legenda (JOANNES.VI.D.G.PORT.BRAS.ET.ALG.REX) para as moedas que seriam cunhadas no Reino Unido.

Dessa forma, foram cunhados (com letra monetária R), no período que vai de 1816 a meados de 1818 , patacões com:

a) Desenho Colonial e legenda original, tendo D. João como Príncipe Regente.

b) Desenho Colonial e legenda alusiva à elevação do Brasil a categoria de Reino Unido, tendo D.João como Príncipe Regente (1816R – série especial)

c) Desenho Colonial, retornando à legenda original (1817R e 1818R), ainda com D. João como Príncipe Regente, apesar do Brasil não ser mais considerado uma Colônia.

d) Desenho e legenda novos (Reino Unido – 1818R).

Assim sendo, existem dois tipos diversos de patacões com a data 1816R, um tipo com a data 1817R e dois tipos com a data 1818R.

2) COLEÇÃO POR DATAS – É o tipo de colecionismo mais comum entre os numismatas. Os poucos catálogos brasileiros, em sua maioria, apresentam as moedas dispostas, inicialmente pelo metal em que foram confeccionadas (ouro, prata, cobre, etc) e a partir daí, são ordenadas de acordo com as datas e em cada data, vez por outra, são apresentadas as variantes clássicas. Esta forma de colecionismo requer um investimento consideravelmente maior que aquele dispensado à coleçao por tipos, sem contar que algumas datas sao consideradas raríssimas ou mesmo peças únicas, o que praticamente impossibilita o “fechamento” de uma coleção completa de moedas de 960 Réis (por datas).

É indicada aos colecionadores que por, presumivelmente, já possuirem uma coleção por tipos com muitas peças, já adquiriram experiência e conhecimento suficientes para se dedicarem a esta forma de colecionismo.

3) COLEÇÃO POR VARIANTES – Como o processo de cunhagem era mecânico, exigindo constantes trocas dos cunhos de anverso e reverso, devido a empastamento (desgaste) ou até pela rachadura e quebra dos mesmos, diversas matrizes de uma mesma data eram feitas. Como os cunhos eram abertos à mão, era praticamente impossível que um cunho fosse igual ao outro. Alguns pesquisadores como Lupércio Gonçalves Ferreira (no seu Catálogo das Variantes dos Patacões da Casa da Moeda do Rio de Janeiro) e Renato Berbert de Castro (no seu Catálogo das Variantes dos Patacões da Casa da Moeda da Bahia), já relacionaram e cadastraram, com base na observação de um grande número de exemplares, uma grande quantidade de variantes. Porém, esse número não pode ser considerado definitivo uma vez que, volta e meia, surge uma nova variante devido à combinação de um determinado cunho de anverso com outro de reverso, ou mesmo devido a um cunho novo (o que é mais raro). Esse tipo de colecionismo requer alguns conhecimentos básicos dos elementos que constituem os cunhos de anverso e reverso de um patacão tais como a perolagem da coroa e as partes da esfera armilar. Além dos catálogos especializados citados acima, boas lentes ou uma lupa estereoscópica, são recomendadas. Como algumas variantes tornaram-se clássicas como o “COROA de 640 RÉIS” e o “IGNO” entre outras, estas passaram a ser incluídas em catálogos não especializados no assunto. É difícil avaliar as outras variantes! Como regra, adotam-se preços diferenciados entre as variantes comuns (C), as raras (R), as muito raras (RR) e as raríssimas (RRR).

CONCLUINDO

A carimbagem ajudou a prevenir a evasão de divisas em grande escala, fazendo com que circulassem apenas no território brasileiro. As moedas foram compradas de diversas fontes, incluindo de visitantes estrangeiros, razão pela qual tantos tipos diferentes de bases são conhecidos, e que terminaram por gerar combinações raras ou únicas. As Casas da Moeda apenas usavam o que entrava nas suas oficinas. Desde que fossem de prata e padrão reconhecido, todas eram aproveitadas, seja na carimbagem, seja na cunhagem dos 960 Réis..

Quando as moedas foram recunhadas, os 8 Reales foram aquecidos o suficiente para receberem o novo cunho, na maioria dos exemplares, certos detalhes das moedas originais permaneceram visíveis. Em diversos deles, a data, a letra monetária e as siglas dos gravadores permaneceram visíveis, enquanto em outros apenas uma parte desses detlhes podem ser observados, algumas vezes o suficiente para identificar a moeda base. Para o colecionador de recunhos, valem mais aquelas que têm visível a data e as siglas dos gravadores, criando uma variedade enorme de combinações atraentes.

Como mencionado anteriormente, a maior parte dos 960 réis foram recunhados em moedas hispânicas de 8 Reales coloniais, da América do Sul e centro-americanas, do tipo busto. A maioria das bases são do final das décadas de 1810 e 1820; contudo, datas anteriores (incluindo moedas de colunário) também são conhecidas, embora em em números muito mais baixos, uma vez que não foram cunhadas por muitos anos. Cerca de 22,5 milhões de 960 Réis foram recunhados de 1810 a 1827. A tabela a seguir mostra o número de exemplares recunhados, por data, não fazendo distinção entre moedas que serviram de base ou disco próprio:

Além dessas emissões de 8 Reales, outros tipos serviram de base para a cunhagem dos 960 réis. Os exemplares mais raros, que se tem notícia, foram recunhados em moedas de prata originárias de outras nações. Algumas dessas combinações criaram moedas únicas ou com apenas alguns exemplares conhecidos. Provavelmente são o resultado de recunhos sobre algumas moedas desembarcadas no Brasil, carregadas no bolso de marinheiros ou de visitantes, por exemplo, recolhidas em uma das Casas da Moeda brasileiras. Devido à sua raridade, são exemplares tremendamente valorizados por aqueles que se dedicam ao colecionismo dessa rara e bela moeda de 960 Réis.

OUTRAS BASES INCOMUNS E RECUNHOS DE 960 RÉIS RAROS

Na pesquisa dos exemplares que serviram de base para a cunhagem dos 960 réis, na maior parte das vezes nos deparamos com moedas de 8 reales, principalmente as originárias de Potosi ou Lima, as mais comuns entre as moedas estrangeiras que circulavam em grande quantidade na Colônia. Mas mesmo entre os 8 Reales, alguns exemplares que serviram de base para a cunhagem dos patacões são raros, sendo alguns deles classificados como raríssimos como é o caso dos 8 Reales de Popayan, cidade fundada em 1537, localizada na Colômbia, a 250 km da fronteira com o Equador.

Algumas dessas moedas espanholas, ou hispano-americanas, apesar de aparecerem com frequência no mercado e serem cotadas a preços baixos, raramente serviram de base para os patacões.

Dessa forma, o leitor deve entender que a raridade dos recunhos está na combinação da moeda de 960 Réis com uma determinada base, que pode ser até comum isoladamente, como é o caso dos dólares de prata americanos que se encontram com facilidade (estamos falando da moeda base), no mercado.

Na figura acima vê-se um exemplar de 8 reales de Ferdinando VII, 1811 JF Popayan, com a efígie de Carolus IIII.

A comunicação, à época, não acontecia com a velocidade dos tempos atuais. Assim, atrasos na preparação de novos cunhos, ou mesmo por desconhecerem o perfil do novo soberano, fazia com que, via de regra, a Casa da Moeda mantivesse a efígie do soberano anterior, fazendo alusão ao sucessor através da legenda.

Existem pouquíssimos exemplares de 960 réis recunhados sobre essa base, cuja identificação se dá, entre outros detallhes, pela letra P, na legenda de reverso, conforme se observa no detalhe ampliado acima.

A seguir, alguns recunhos raros que conseguimos observar pessoalmente ou por fotos que nos foram enviadas por colaboradores. Apesar de termos notícias de outras peças raras, elencamos aqui somente aquelas que nos foi possível constatar. Entre elas, um excepcional 960 réis sobre “Piastra de Carlo di Borbone”, moeda quase flor de cunho com espetacular visão dos detalhes da base.

DIFERENÇAS ENTRE OS 960 RÉIS COLONIAIS – BAHIA – MINAS GERAIS – RIO DE JANEIRO

Por vezes, a letra monetária que identifica a Casa da Moeda não é visível. Isso se deve a um desgaste natural do cunho, a uma cunhagem mal feita ou mesmo a um desgaste da moeda devido ao tempo que permaneceu em circulação. A identificação mais simples se faz através das extremidades da cruz de reverso. Nos patacões da Bahia, terminam em um triângulo¹ (patacões da Colônia e do Reino Unido). Nos patacões do Rio de Janeiro, finalizam em um trapézio².

Outros detalhes servem para diferenciá-los, como por exempo, o fato dos patacões cunhados na Bahia serem mais rústicos, caracterizando um trabalho mais artesanal, ao contrário dos patacões da Casa da Moeda do Rio que lembram, por assim dizer, uma produção industrial em série. Um outro detalhe que requer muita experiência e conhecimento para a identificação, é o fato da legenda dos patacões do Rio possuir letras de tipo mais alongado, enquanto as letras da legenda dos patacões da Bahia, são mais curtas (achatadas).

(1,2) Muita atenção: Nas moedas com data 1810 e 1816, sem letra monetária e trapézio na Cruz, especial atenção deve ser dada ao seu sanverso. Pode tratar-se de um patacão cunhado na Casa de Fundição de Vila Rica (patacão de Minas - muito raro). Para identificá-los, devemos contar as pérolas da Coroa. No caso específico dos patacões de Minas, a perolagem é dada por 7x7 (arcos externos), 4x4 (arcos internos), 8x9 (arcos intermediários) e 3 pérolas no arco central.

Os patacões de Minas são muito mais raros e valiosos. Geralmente aparecem sem a letra M. São muito mais raros os exemplares com a letra M visível; nesse caso, assumem um valor bem mais elevado que as mesmas moedas onde a letra monetária, por desgaste de cunho ou circulação, não seja visivel.

AS TRÊS ÚLTIMAS DATAS CUNHADAS DOS 960 RÉIS (1832, 1833 e 1834)

Fim deste artigo

Comments